[중국 술문화] 이백VS두보, 누가 더 주량이 셀까?

[중국 술문화] 이백VS두보, 누가 더 주량이 셀까?

[인민망 한국어판 1월 17일] 술은 근심걱정을 덜 수 있고, 적당한 음주는 건강에 이롭다고 한다. 중국은 세계에서 가장 먼저 술을 빚은 국가 중 하나다. 수천 년의 중국 문명 발전사에서 술과 문화의 발전은 거의 동시에 이루어진 것으로, 이렇게 오래된 술문화가 없었더라면 고대의 정교하고 아름다운 술잔도 없었을 터이고, 예술가들이 벗과 어울려 술을 마시고 나서 일필휘지로 써 내려간 주옥 같은 걸작들도 탄생하지 못했을 것이다.

술의 발명

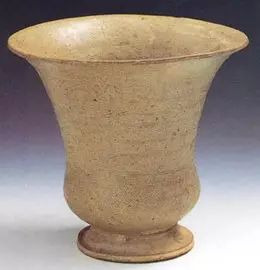

고고학계에서 출토된 하(夏)나라 시대의 각종 문화재 중에 술잔이 있다는 것은 하나라, 상(商)나라 시대에 술을 마셨다는 것을 설명한다. 술을 처음 빚은 사람은 의적(儀狄)이라는 설도 있고, 두강(杜康)이라는 설도 있다.

술의 종류

고대에 가장 먼저 발명된 술은 과일로 빚은 과일주와 곡식으로 빚은 미주(米酒)였다. 이 두 종류의 술은 비교적 도수가 낮은 순한 술이었다.

양조 기술의 발전과 더불어 백주(白酒)가 등장했다. 한(漢)나라 시대의 증류기가 출토된 것으로 보아 한나라 시대에 이미 백주를 제조하는 기술이 있었음을 미루어 알 수 있다.

흔히 볼 수 있는 술의 종류로는 약주, 맥주, 포도주 등이 있지만 고대 사람들이 가장 즐겨 마시던 술은 미주와 백주였다.

술과 문화

중국 고대 예술 창작의 과정에서 술은 중요한 위치를 점하고 있다. 송(宋)나라 시대의 유명한 여류 사인(詞人) 이청조(李淸照)도 자신의 사(詞)에서 16번이나 술에 취했다고 기술했다.

이백(李白, 701~762년)

두보(杜甫, 712~770년)

술과 관련된 이야기에서 시성(詩聖) 두보(杜甫)와 시선(詩仙) 이백(李白)은 절대 빼놓을 수 없는 인물이다. 두보는 자신은 강직해서 남에게 아첨하지 않고, 술 마시는 것 외에 다른 취미는 없고, 술을 마신 후에는 시를 짓는다고 썼다. 그는 자신의 절친한 벗 이백에 대해 ‘이백은 술 한 말이면 시를 백 편 짓고 장안의 술집에서 잠을 잔다. 천자가 불러도 배에 오르지 않고 자칭 소신은 주중선(酒中仙)이라고 한다’라고 칭찬했다.

두보가 남긴 글과 시는 1400편인데 그중 20%에 술 ‘주(酒)’자가 들어간다. 이백이 남긴 시문은 대략 1500수인데 그중 직접적으로 술이 언급된 것은 약 16%이다. 두보와 이백이 주량을 겨룬다면 과연 누가 이길까? 그 결과가 궁금하지 않을 수 없다. (번역: 이인숙) 원문 출처: CCTV

중국사 100장면 - 32. 이백과 두보. 귀족문화의 절정(8세기)

대당 제국의 영화와 몰락을 상징하는 시점에 현종이 서 있다. 그의 지배기에 수도 장안은 인구 백만을 자랑하는 세계 최대의 도시였다.

장안은 세계 도처의 사람들이 모인 인종 전시장과 같았으며 당의 개방적이고 국제적인 문화의 산실이었다. 그러나 그의 말년에는 제국 몰락의 서곡인 안사의 난이 일어났으며 당의 국력은 다시는 전과 같은 영화를 회복할 수 없었다.

중국인들은 이를 놓치지 않고 현종과 양귀비의 아름다운 사랑과 그 비극적 말로를 주제로 삼아 몰락하는 제국의 쓸쓸한 황혼은 즐겨 노래했다.

현종의 이름은 이융기. 예종의 셋째 아들로 태어났다. 당시 이씨의 황실은 할머니 측천무후가 시작한 새로운 전통을 계승하고자 하는 야망에 가득찬 여성들-중종의 비인 위황후, 무후의 막내딸인 태평공주-과 그들 뒤에 버티고 선 명문 구세력과 과거로 진출한 신흥 세력간의 갈등 등으로 매우 불안한 상황이었다.

마침내 위황후는 고기만두에 독을 넣어 중종을 시해했다. 이때 25세의 나이로 쿠데타를 일으켜 예종을 복위시킨 실력자가 바로 현종이다.

황위를 계승한 현종은 실력자 태평공주를 제거하고 타고난 총명과 정성으로 힘써 정부를 돌봐 '개원의 치'라고 불리는 번영기를 구가했다.

그러나 즐겨 시를 짓고 서역의 음악까지 흡수하여 음악을 작곡하는 등 에술적 감각과 재능 또한 뛰어났던 현종은 점차 정치에 싫증이 났다. 그는 명문 구귀족 출신인 이임보에게 정치를 도맡긴 채 양귀비와의 사랑놀음에 빠졌다.

양귀비의 이름은 양옥환. 귀비는 황후 다음가는 비의 칭호다. 그녀는 백낙천의 (장한가)의 표현을 빌린다면 '구름 같은 머리카락, 꽃 같은 얼굴에, 눈동자를 돌려 한 번 웃으면 백 가지 사랑스러움이 생기는' 아름다운 여성이었다.

그러나 아름다움의 기준은 시대에 따라 변천하는 것, 궁중의 그녀의 경쟁자가 '뚱뚱보 계집'이라고 불렀다 하니, 그녀는 당삼채 도용에서 보는 것처럼 풍만한 미인이었던 것 같다.

그녀에 대해서는 고아 출신이었다고도 하고, 이백의 시에도 등장하듯이 당시 장안에는 서역의 미인들이 들어와 있었다 하니 그녀 또한 서역 계통이 아니었겠나 하는 이야기도 있다.

그녀는 본래 현종의 아들 수왕의 비였는데, 현종은 그만 그녀의 미모와 훌륭한 가무에 정신을 빼앗겨, 급기야 그녀를 여도사로 만들었다가 다시 궁중에 불러들여 귀비로 삼고, 화청궁에서 환락에 젖은 나날을 보냈다.

어느 날, 시성 두보는 길을 지나다가 화청궁에서 벌어진 이들의 향락적인 주연을 목격하게 되었다. 순간 두보의 뇌리에 고통 속에 나날을 살아가는 민중의 고달픈 삶이 교차되어 지나갔다.

장안 네 거리에 굶어 얼어죽은 시체가 연상되었다. 그는 이를

(부자집엔 술 고기 썩어나는제 길가에는 얼어죽은 시체 널렸네)

라는 당 두 줄의 세련되고 생동적인 시어로 표현했다. 또한 부의 원천이 농민들의 노동에 있음을 명확히 하고 있다.

(궁궐에서 나눠주는 그 바단필은 가난한 여인들 짠 것이건만)

중국 시문학의 쌍벽을 이루는 시선 이백과 시성 두보는 모두 이 시기에 활약한 인물이다. 태백이라는 자로 더 유명한 이백은 두보보다 10살 위였고, 두 사람이 서로 극단적으로 대조적인 삶과 시 세계를 갖고 있음에도 불구하고, 함께 명승지를 주유하면서 시작 활동을 하던 시절을 서로 그리워했다.

두 사람은 모두 조국의 웅휘한 자연의 아름다움을 발견하고 노래했으며, 어두운 시대를 극복하려는 애국적 열망을 갖고 관계에 진출하여 조국에 기여할 수 있기를 기대하고 있었으나, 말단의 이름뿐인 관직에 올라, 백성들의 고통 치유를 기대하기에는 너무나 부패한 정계를 목도했을 뿐이다.

어느 날 이백은 현종과 양귀비의 모란연회에 궁정시인의 자격으로 불려와 작시를 요구받았다. 굴욕감과 분노에 가득 찬 그는 당대의 유력한 권신인 환관 고력사에게 신발을 벗기게 했다는 일화가 있다.

두 사람의 작품에는 그들이 함께 살았던 동시대의 아픔이 담겨 있다. 그러나 이백이 타고난 자유분방함과 아름다움에 대한 뛰어난 감각으로 인간의 기쁨을 드높이 노래했다면, 두보는 인간의 고뇌에 깊에 침잠하여 시대적 아픔을 깊은 울림으로 노래했다.

이백이 두보의 표현대로 '한 말 술을 마시면 곧 백 편의 시'를 짓는 격렬하고낙천적인 성품으로, 인생과 자연의 불가사의를 즐겁게 노래하는 도가적 경향의 시인이었는 데 비해, 두보는 '티끌만한 유감도 남길 수 없는' 경지에 달하기 전에는 작품에서 손을 떼지 않는 엄정함을 지닌 유가적 경향의 시인이었다.

흔히 이백을 시선으로, 두보를 시성으로 부르는 까닭은 여기에 있다. 이백이 부유한 상인의 가계에서, 두보가 빈궁한 관료의 가계에서 자랐던 영향도 있을 것이다.

'달과 술과 노래'로 지칭되는 이백의 삶은 사람들에게 그가 받아 온 사랑만큼이나 많은 일화와 전설을 낳았다. 물 속에 비친 달을 건지려다 익사했다는 그의 사망에 대한 전설은 그의 이러한 삶을 극적으로 보여주는 것이다.

두보는 조국의 웅대한 자연을 배경으로 한 그의 사실주의적 시안에서 그의 민중과 조국에 대한 끝없는 사랑을 표현하고 있어서, 탁월한 시어와 절제된 감정과 사색의 깊이와 함께 중국인들에게 널리 사랑받아왔다.

그는 귀족시인들에게 민중들의 처절한 삶과 사회적 모순에 관심을 쏟는 새로운 시각을 제공한 선각자이기도 하다.

이백은 구비문학과 굴원, 장자, 도연명 등에 의해 넓혀져온 낭만주의의 흐름을 급격히 고조시켜 낭만주의의 전통을 확립했으며, 두보는 시경과 악부 민요의 사실주의적 전통을 확장하여 사실주의의 경지를 개척함으로써, 후세 사람들에게 당나라를 중국 시문학의 황금시대로 인식시켰다.

'非公開 | 保管倉庫 > 綜合 | 정보방' 카테고리의 다른 글

| 시창작 두보 시 짓는 비법 (0) | 2024.12.26 |

|---|---|

| 우리 고유말 (한자어 음절) (0) | 2024.12.24 |

| 단풍례찬(丹楓禮讚) (0) | 2024.12.24 |

| 미술 감상법(美術鑑賞法) (0) | 2024.12.24 |

| 대한민국헌법(大韓民國憲法) (0) | 2024.12.24 |

댓글